今年机器人大展,真让人开了眼。

我过来逛了一圈,感觉就一个字——乱。

不是那种没人看的冷清,是全场都在围着人形机器人转,有点看手机发布会的味道。

说实话,这波机器人厂也是会整活。

以前看的都是机械臂、库房自动分拣这些偏工业的东西。

今年主舞台直接变身‘机器人朋友圈’,一群仿人形机器在那比动作,啥格斗、啥踢球、啥走秀,围观的人三层外三层,伸头都挤不进去。

有的厂还把机器人放跑步机上了。

就差让它直播带货了。

有家叫乐聚的,工作人员直接说,‘这种表演一台卖个十几万,客户都是红旗汽车那种,拿去当门面用’,稳如狗。

当然,这种高端货跟咱普通人没关系。

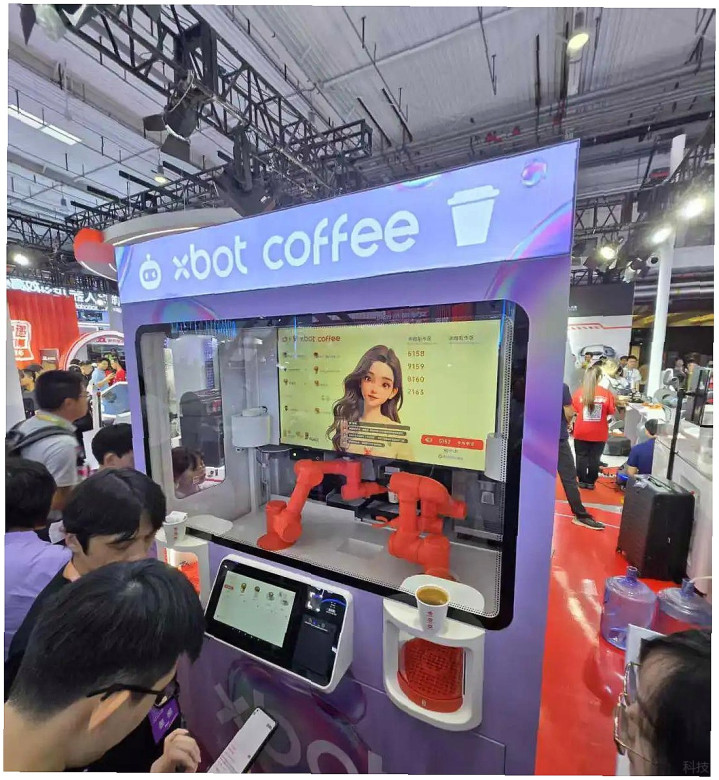

但零售场景就不一样了。

咖啡机器人、零售机器人、煎饼果子机器人,现场那些货架都全自动分拣,扫码下单,机器人现烤咖啡送到手里,跟咱去线下咖啡店没区别。

我还上手摸了几款,冷冷硬硬的发泡塑料,里面马达嗡嗡响。

有种奇怪的亲切感,像小时候超市里那种会动的小玩具。

今年更绝的是,这些零售机器人价格跳水了。

之前商家都讳莫如深,闭口不谈多少钱。

今年展台直接贴价:标准货架机器人,七八万一台,跟一个员工一年的工资差不多。

傅强那家银河通用,量产已经能上线跑业务了。

‘咱今年能给线上门店落地一百家,机器人代分拣配送’。

我算了算,北京普通便利店,三个人换班二十四小时做O2O,人工成本一年三十万,两年六十万。

机器人批量采购也就这个价。

机器人真成了标品。

最有趣其实是厂商卷技术这块。

很多今年上的新品,比如众擎出的全身人形机器人,新动作都靠大模型脑子实现的。

就是你给它语音指令,它先用大模型分解动作,再让机械去执行。

去年那波机器人多半是外壳新颖,但没啥本事。

今年技术像是加了脑,现场展示的机器人手眼协调,能像人夹花生米。

据说核心是VLA模型,能把视觉和语言融合,直接理解复杂场景。

更厉害的,比如银河通用训练数据,搞成百亿级,不管零食区怎么变,机器人都能识别分拣。

不过话又说回来。

这么多厂商卷技术,有不少还是‘仅限展场表演’。

有些机器人只会露个外壳,穿衣服走秀。

灵魂在软件。

大家默契了:今年重软件,算法比硬件重要。

优必选副总裁焦继超也说了,‘客户现在上来的第一个问题:能不能干活、续航够不够’。

以前卷什么自由度、负重、动作精度,这些现在都成了标配。

感觉资本也是一夜冷静。

之前见谁都敢砸钱,今年很多人都说:快到洗牌阶段了,能真正落地干活的才能活。

’恒强者恒强’这套鬼话又来了。

这让我想起三年前看无人车,一波厂死一半,剩下的自信满满。

今年这种氛围又回来了。

还有一点。

技术虽卷,外形却越来越统一。

各家都做成人人形,其实说白了还是为了训练AI,数据好复用嘛。

魔法原子销售总监田罡说了,双足技术还不成熟,但人形外观方便后续模型升级。

这做法我也是醉了。

工业场景也是个风口。

展台演示分拣、搬运、质检三件套,今年更是打了集群协作的主意。

不是单机器人走流程,是一堆机器人配合,跟工厂后台系统对接。

优必选的Walker S2就专门把手做成能摸到地面,说这是因为上一代只能在固定高度搬箱子,很多实际需求都是‘从地上捡起来’,没办法。

这细节一看就是被客户爆锤过才学乖的。

说到底,机器人这一波进化,本质还是大模型+落地应用的双轮驱动。

动作丝滑了,价格也下来。

真想买一台回家养着。

但别高兴太早。

各家都吹量产,但目前能买到的,基本还是企业版、展示型。

个人体验估计得再等一两年。

有个现实问题,大量机器人进厂、进门店,普通打工人会不会失业?

焦继超的原话也直接,‘其实是解决招工难的问题’,很多枯燥组装工种都是人不愿干,机器人来替补,反而是行业救命。

最后我的看法啊。

如果是刚需:比如线下、生鲜仓库、便利店这种高频场景,有人能替你搬货、分拣,那真是闭眼入。

普通用户,建议看看热闹先,别冲动上头。

技术还在进化,价格见底还得等下一波洗牌,有条件趁低价抢个尾货,用来做展示也挺拉风。

唉,什么时候自己家也能有个机器人泡咖啡呢?

等吧。

#机器人 #具身智能 #人形机器人 #零售自动化 #大模型 #技哥说

爱配资-股票杠杆10倍-配资入门炒股-配资靠谱证券配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。